Class-12 भौतिक विज्ञान (विद्युत् आवेश)

विद्युत् आवेश -

कुलाम के नियम की सीमाएं -

विद्युत् आवेश वह जिसके कारण पदार्थ में किसी वास्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। आवेश (इलेक्ट्रिसिटी) इलेक्ट्रान शब्द से लिया गया है,जिसका अर्थ है अम्बर। प्राचीन अनेक ऐसे युगल पदार्थ थे जिन्हे आपस में रगड़ने पर उनमे छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता था।

जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते है तो कांच से कुछ इलेक्ट्रान रेशम में आ जाते है, जिससे कांच में धन आवेश और रेशम में ऋण आवेश हो जाता है।

जब आवेशित वास्तुये एक दूसरे को आकर्षित करती है तो उनपर विपरीत आवेश होता है, इसे विजातीय आवेश कहा जाता है। जब आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है तो इसका अर्थ है की दोनों पर समान आवेश है इसे सजातीय आवेश कहते है।

चालक तथा विद्युत् रोधी -

कुछ वस्तुएं अपने अंदर से आवेश को जाने देती है। उनके भीतर अनेक इलेक्ट्रान स्वंतत्र रूप ,में होते है जो पदार्थ के भीतर गति कर सकते है उन्हें चालक कहा जाता है. जबकि कुछ ऐसे पदार्थ होते है जिनमे विद्युत् प्रवाहित करने पर वे तीव्र प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं उनमे से आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता। ऐसे पदार्थ विद्युत् रोधी कहे जाते हैं।

कूलॉम का नियम-

सन् 1785 में फ्रांस के एक physicist चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम ने अपने नाम पर दिया जिसका उपयोग था यानि बिंदु आवेशों के बीच लगने बाला बल का मान जानना

दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणन फल के समानुपाती यानि directly proportional होता है और उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानपाती होता है अब वह बल आकर्षी या प्रतिकर्षि हो सकता है

- कूलॉम ने बताया की यह एक प्रायोगिक नियम है

- और लगने वाला बल केन्द्रीय और संरक्षी बल है

- बल newton के गति के तीसरे नियम का पालन करता है

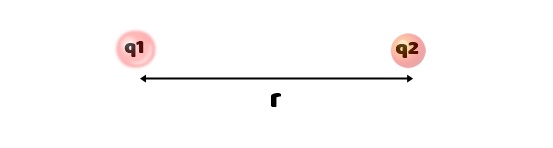

मान लो दो बिंदु आवेश q1 और q2 है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है तब

दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल∝पहला आवेश ×दूसरा आवेश

F∝q1×q2

F∝1/r2

तब इन दोनों को मिला कर कूलॉम के नियम का सूत्र बनता है

F∝q1×q2/r²

F=k×q1×q2/r²

जहाँ k एक constant है जिसका मान 1/4πε0 होता है

- कूलॉम का नियम point charge के लिए है

- static electricity में स्थिर आवेशों के लिए कूलॉम का नियम है

- कूलॉम का नियम के लिए आवेशों के बीच की दूरी 10-15 m से ज्यादा होनी चाहिए